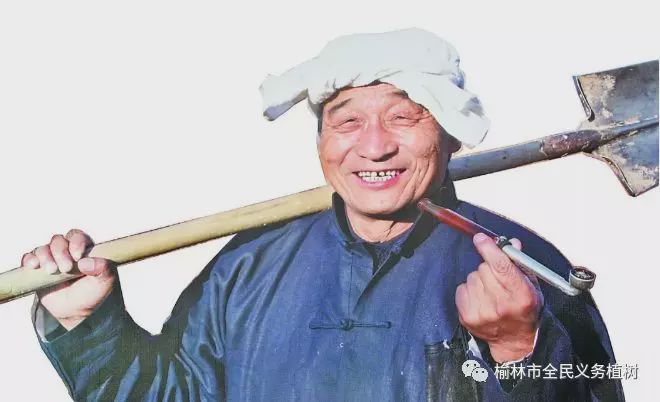

向“榆林生态文明建设英雄群体”学习——漆建忠

漆建忠:何为桑梓地——我的人生经历编者按:2016年7月15日,漆老走了,永远地离开了我们,离开了这片他深爱着的土地。苍天落泪,悲恸雨下,青山呜咽,松涛啜泣。公今不幸离人世,如有疑难可问谁?绿色苍莽有记忆,山水无声只凝噎。在这里,我以为用漆老的这篇自叙文章,来概述他的一生最合适不过了!我叫漆建忠,1936年10月16日出生在甘肃省武山县滩歌乡漆家村一个农民家庭,故乡为山清水秀的小陇山林区。1957年我在天水市上完高中后考入西北农学院土壤农化系学习。从中学到大学全靠政府发放的助学金支持我完成了学业。所以在我青少年时代的心灵里就深深印上了报答党和人民的思想。在党组织的培养教育下,1959年9月我在西农加入中国共产党,思想觉悟进一步提高。1960年5月,我服从分配到西农刚成立的同位素实验室工作,1

2022-03-10 10:38:55.0

靖边林业

绿色故事

绿色故事