漆建忠:何为桑梓地

——我的人生经历

编者按:2016年7月15日,漆老走了,永远地离开了我们,离开了这片他深爱着的土地。苍天落泪,悲恸雨下,青山呜咽,松涛啜泣。公今不幸离人世,如有疑难可问谁?绿色苍莽有记忆,山水无声只凝噎。在这里,我以为用漆老的这篇自叙文章,来概述他的一生最合适不过了!

我叫漆建忠,1936年10月16日出生在甘肃省武山县滩歌乡漆家村一个农民家庭,故乡为山清水秀的小陇山林区。1957年我在天水市上完高中后考入西北农学院土壤农化系学习。从中学到大学全靠政府发放的助学金支持我完成了学业。所以在我青少年时代的心灵里就深深印上了报答党和人民的思想。在党组织的培养教育下,1959年9月我在西农加入中国共产党,思想觉悟进一步提高。1960年5月,我服从分配到西农刚成立的同位素实验室工作,1961年调到陕西省农林科学院搞土壤肥料研究工作。1964年西北农林科学院成立陕西省治沙研究所,我被指定为筹建人员之一来到榆林。从山清水秀的故乡到八百里秦川,再由八百里秦川到黄沙漫漫的榆林,一干就是40年,这就是我的人生经历。从1964年到榆林来工作,曾有过四次离开榆林的机会,但都擦肩而过未能成行,如今我已70多岁,榆林已成为我再也离不开的第二故乡。

起步于调研和实践

来榆林沙区的第一项任务是对毛乌素沙漠风沙危害和沙区群众与风沙作斗争的精神和方法的调查。1964年冬季和1965年春季,从府谷县的大昌汗到定边县的盐场堡,在毛乌素沙地榆林沙区每天步行50-70华里考察了壕赖沙、乌讨害沙、锦界沙、红石壳沙、孟家湾东沙、岔河则西沙、小纪汗北沙、五十里沙、高墩沙、金鸡沙、小毛乌素、乱井子西沙等。所有有名称的大片沙地均进行了调查,对风沙危害有了感性认识,在考察中对毛乌素大沙带的沙子特性进行了调查。考察的第一个收获是对榆林沙漠是外来沙的学说提出了质疑,原因是靖边四卜树古沙层厚152米,定边马连滩沙层厚度102米,红石峡沙层厚36米,其下为沙岩;原因之二是群众说过去本地是“黑虎老梢林”,梢林砍灭后才起的沙。考察的第二个收获是总结了群众防沙治沙的经验。如障蔽固沙、前挡后拉,削平沙丘、植树造林与种草固沙相结合、引水拉沙造田、农田防护林网的营造等。

1965年根据省农林科学院在全省不同类型区设立农业十大样板决定,我负责《长城沿线风沙区综合治理样板》。样板区设在牛家梁农场所属海流滩分场和薛家庙滩分场,行政领导为榆林专署专员,省、地组成有农林水牧治沙不同专业的17人的科技组,背上铺盖下农村蹲点。在困难时期,群众的生活为糠菜半年粮,到基层要与群众同吃同住同劳动,首先是要过生活关。农民吃糠,你当然要吃糠,吃糠的主要食品是糠窝窝和糠炒面,不吃肚子饿,吃到嘴里咽不下,就一口糠一口汤硬往下冲,肚中糠经过轮回又拉不出来,只得用手指去掏,这就是当时的生活,实在艰辛。在这样的生活条件下还得与农民同劳动,有时天气太热体力不支会晕倒在田间,被群众拉到树下,喝口水休息一下起来再劳动,这就叫做同劳动,接受贫下中农再教育。在这样的生活条件下,要尽快的改变样板区的生活生产环境,当时就是解决农民的吃饱肚子问题。限于当时的生活条件和农民文化科技素质,推广一项新技术很困难。如面对当时畜缺草、地缺肥的状况,提出沙荒地种植沙打旺,当时群众说种草有什么用,撒一把糜子算了。决定一块沙荒地选好的一半撒了糜子,另一半留作种草,对于种草生产队不说不种,也不动手去种,还得自己赶上牛架上犁亲自去种。种的糜子当年每亩收获17.5斤,第二年后再未种,种植的沙打旺当年长到10-17厘米,第二年长到1米,20多亩沙打旺解决了本生产队5头牛、8头驴、65只羊、5口猪的饲草,还供给了内蒙邻村53头牛度荒的饲草。当年各生产队主动上门买种,请求帮助种沙打旺,很快在全样板点的8个生产队和农场分场推广,解决了牲口饲草和耕田的绿肥压青。各专业科技人员提出各自的专业增收计划,农业从良种引进入手,林业从防护林营造出发,畜牧引进新疆细毛羊,水利进行引水拉沙造田,果树专业引进葡萄和苹果新品种。1967年,样板点基本解决了吃饭问题,糠窝窝改成软糜子窝窝,糠炒面改成玉米炒面。总结出的治沙经验有“障蔽造林”、“前挡后拉”、“开壕栽柳”、“围井造林”、“乔灌草”、“小网格窄林带”、“环滩林”、“混交林”、“引水拉沙造田”等多种治沙技术和造林试验,取得了预期的成效。

致力于科学治沙

1974年我被分配到红石峡治沙试验站从事生物治沙试验工作,一直到退休。承担的第一个科研任务是《榆林沙荒大面积植树造林扩大试验》,我分工负责固沙灌木的研究,对花棒、踏郎、木蓼、紫穗槐、白柠条、胡枝子、内蒙扁桃、猫头刺、搓巴嘎蒿等12种灌木半灌木进行直播、植苗、扦插试验。经过5年的工作,为直播造林提供了7个植物种,为植苗造林提供了7个植物种,为扦插造林提供了4个植物种,同时开展了沙丘地育苗。其它项目接踵而来,有《沙丘风蚀规律观测》、《榆林沙区造林立地条件类型划分及适地适树研究》,中国林科院下达的《针叶树引种试验》、《沙拐枣、梭梭直播试验》等。定位观测沙丘移动规律,实际测定沙丘各部位风蚀沙埋的过程及变量,为人工造林及大型工程提供科学依据。根据榆林沙区分布的4种类型沙丘,每3米设置一根测杆,一般情况每5天测定一次,6级以上风每次都需观测。为了掌握沙在风力作用下的沙粒运动方式及沙粒不同粒径运动速度,在大风天要跟踪沙粒的活动,对不同粒径的沙粒进行标色以好辩认测定,10年连续观测,共积累数据10万多个,总结出榆林毛乌素沙地风沙移动规律,为沙区人工造林、飞播造林、公路防沙、水库防沙等提供了理论依据,使人工造林成活率由50%提高到80%以上。群众说人家治沙试验站造林成活率高,是人家在大风时给风沙磕头(爬在沙面测定标杆风蚀沙埋数据),风沙可怜他们的结果。实际是掌握了风沙移动规律后,提高了造林技术的结果。

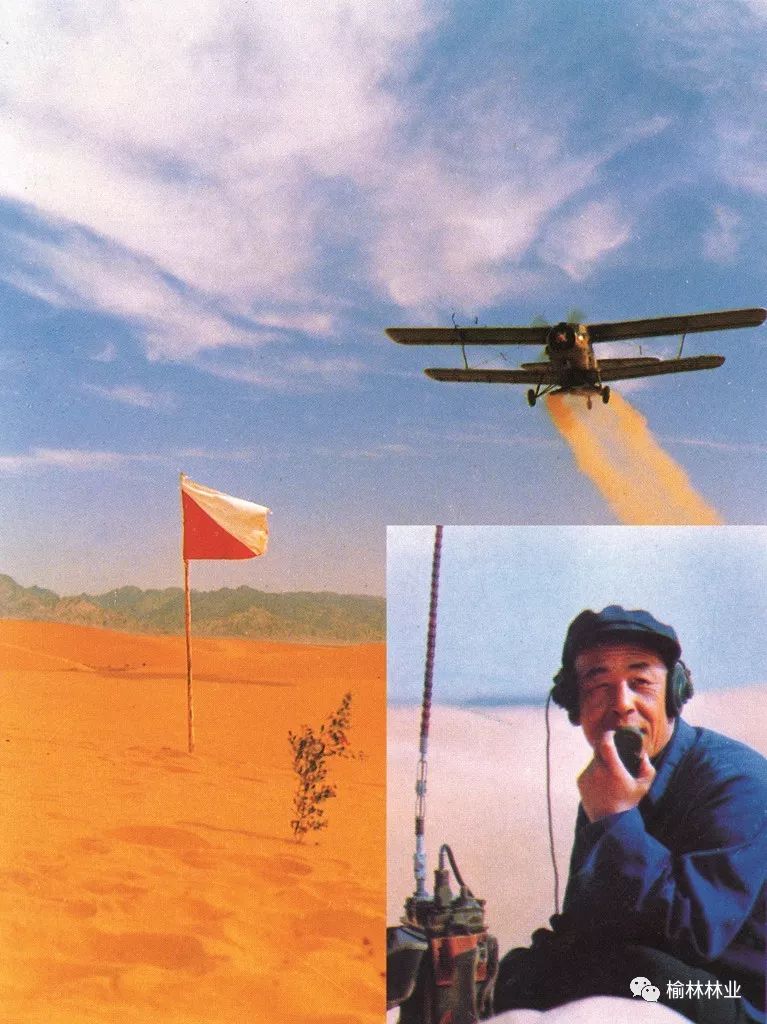

1974年,农林部、水电部下达的“榆林流动沙地飞机播种造林试验”是由中央、省、地、县11个单位集全国科研、教学、设计、生产管理29名科技人员组成的协作组进行攻关,历时8年,共播13.45万亩。协作组分工开展12个专题研究,专题是根据飞播各环节关键技术而设立,从植物生理生态特性着手选择飞播适宜树种,从气候(风雨)变化规律选择飞播期,为了防止飞播种子在沙面位移进行种子造型处理等。为了掌握飞播作业技术,飞播期间每天三点半起床,赶六点飞机在机场起飞,地勤人员必须赶到播区,飞播区均设置在远沙大沙沙漠腹地,地勤作业人员在二个半小时内要走20里沙丘路,最多达到35里。沙地温差变化很大,早上地面温度为摄氏3-5度,中午20-30度,早上进沙地穿皮袄,中午仅穿汗衫,一天的生活是早穿皮袄午穿纱,啃着干馍喝凉水。为了掌握飞播种子风蚀沙埋变化过程,设标准地在大风天爬在沙面测定种子移动和风蚀沙埋过程。通过这样的劳动,使飞播4-8年后的保存面积率达到24.4-54.4%。专家们的评议是:在流动沙地进行多学科的系统研究飞机播种造林技术,其研究的深度和广度,在我国飞播史上是少有的,在国外尚未见到有关报道,为我国的飞播治沙谱写了新的篇章,居国内领先地位,具有国际先进水平。飞播治沙试验结束后,又进行了5年中间试验,面积27.8万亩,保存面积率达到50.0—78.0%。1988年飞播造林治沙,在榆林毛乌素沙地正式投入生产,完成了试验—中试—生产的过程。

榆林流动沙地飞播治沙成功后,内蒙古伊盟、阿拉善盟,宁夏盐池、灵武,辽宁通辽等地派人前来学习,正在进行草原飞播种草的荒漠地区也相继来人学习,有的还邀请我们科技组派人前往指导。在此情况下,林业部治沙办在榆林举办了沙区飞播造林种草学习班,有13个省区派人参加,共42人,我是学习班的主讲之一。

在事业蒸蒸日上的时候,最让我愧疚的是老伴在劳动中硬物碰伤眼睛,到处求医问药。作为丈夫的我又在干什么呢?飞播作业结束后,其它科技组成员都回机关,飞播相关的所有问题由我带领工人进行观测记载和管理。当时飞播区发生古毒蛾危害,成片的飞播幼苗被虫子吃掉,为了保住飞播试验正常开展,我带领工人,每两人一组,一个背着机动喷雾机,另一个拉着30米长的喷管,在沙面来回跑,给受害幼苗喷药。时值盛夏,沙面温度高达36度,虽然带着口罩,却热得戴不住,加上时常起风,药不住的往鼻子里钻,经过二十多天的连续防虫,害虫杀死了,飞播种下的草木保住了,可参加防虫的人轻度中毒3人、中度中毒2人、严重中毒的1人,我本身也是中度中毒。在这人命关天的时候,那里还能顾上家里,中毒的人只要不发生问题,那就得感谢上苍,我是压力太大。直到3个月后回到家中,老伴的一只眼睛虽经多方治疗,已是视物不清。老伴在家要挣工分养家糊口,又要照看3个孩子,还要孝敬老人,我这一生实在是亏欠了她,在她最需要我的时候我不在她身边,这是我一生的歉疚。

归功于党和人民

从1985年开始我参加了国家科技攻关项目,“七五”主持了“榆林岩黄芪属灌木种型划分及抗逆性研究”专题,发现了榆林岩黄芪新种;“八五”主持了“毛乌素沙地生态经济型防护林体系建设模式研究”;“九五”主持了“榆林毛乌素沙地荒漠化土地治理技术与示范”,提出了“片、圈、面”治理模式,效益高,成效显著。在主持国家科技攻关项目的同时,根据生产需求和科技发展需要,积极为本地争取新项目、新技术,为农业、农林和农民服务。

从1974年至2000年的27年中,我共主持大小科研、推广课题42项(其中省部级以上的科研项目28项)已通过验收鉴定32项,获得省部级科技进步二等奖的6项,获得省科技进步三等奖的5项,获得地厅级科技进步奖的8项。在国内外刊物发表论文百余篇,主编出版了《中国飞播治沙》一书,参与编写了多部专著。2000年因体力实在不支,再也跑不动沙梁时正式退休,当年我已64岁。

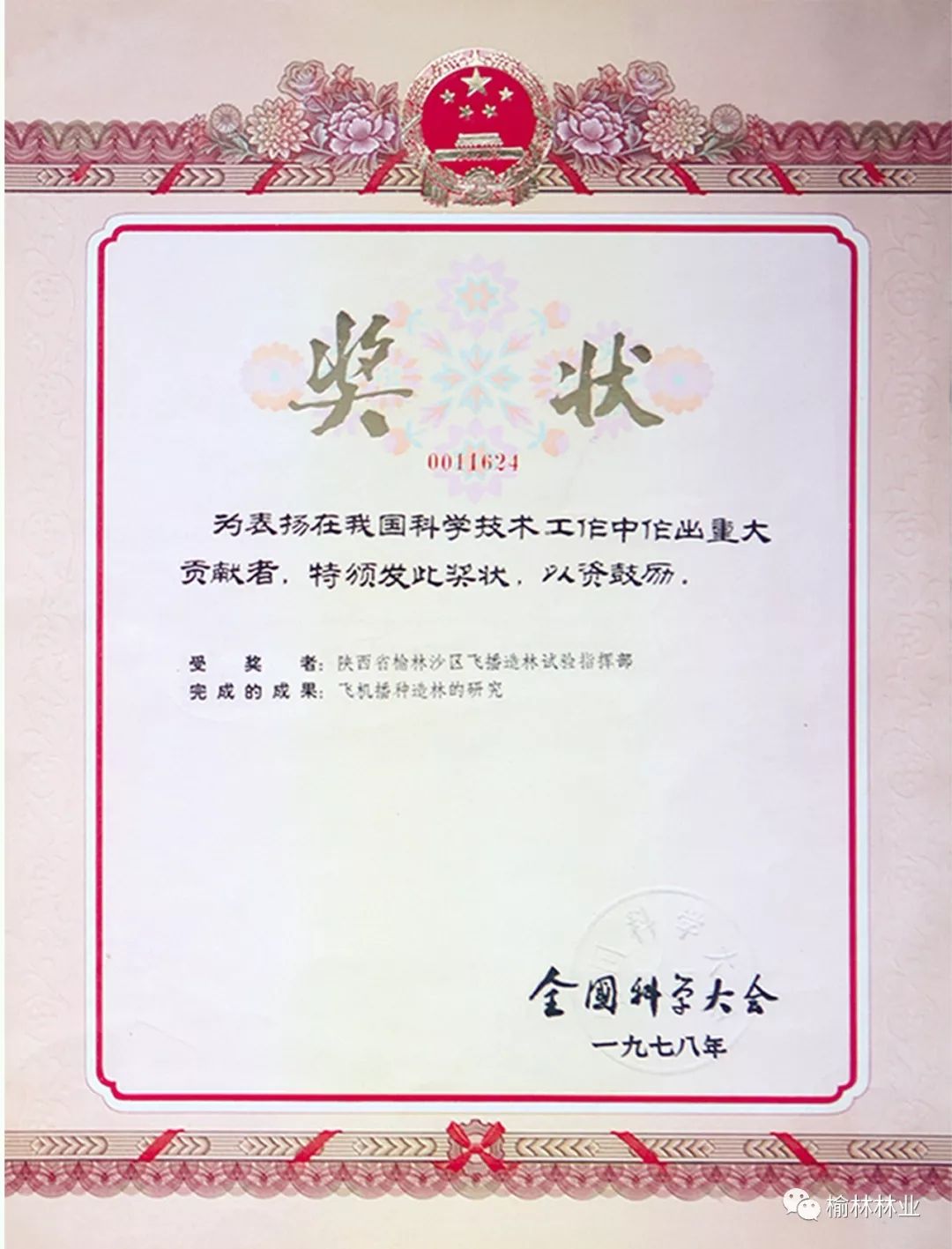

我作为一名新中国培养出来的一代科技人员,做了自己应该做的一份工作,党和人民给了我很多的荣誉。1978年出席了全国科学大会,《飞播治沙》获科学大会奖,1986年中华人民共和国人事部授予“中青年有突出贡献专家”称号,从1991年7月起享受政府特殊津贴,1991年全国绿化委员会、林业部、人事部授予“全国造林绿化劳动模范”称号,2004年国家林业局授予“林业科技贡献”奖。我非常感谢党和政府对我的关怀爱护!

沙漠克星——漆建忠

漆建忠,生于1936年,甘肃省武山县人,陕西省治沙研究所研究员,国家级有突出贡献专家。1962年毕业于西北农学院,1964年服从组织安排,支援陕北,调来榆林从事治沙研究工作,被人誉为“播撒绿色希望的人”。

40多年来,他先后主持、参加科研推广课题42项,其中省部级以上28项,已有27项通过验收、鉴定,有15项达到国内领先或国际先进水平,20项获国家、省、地科技成果奖。在《榆林流动沙地飞播造林种草试验》研究中,从试验、示范到大面积投入生产,他一直是主持人或技术总负责人,在榆林沙区飞播造林21.8万公顷以上,向周边省区推广185.6万公顷,使播区植被覆盖度提升了35.2%-62.1%,创造经济效益达亿元以上。该课题1978年获全国科学大会奖,1987年获陕西省科技进步二等奖,1992年获国家科技进步二等奖。他作为主要研究人员参与的《榆林沙荒大面积植树造林扩大试验》,引进和选出樟子松、花棒、踏郎等优良固沙植树20多种,1982年获陕西省科技成果一等奖和林业部科技成果三等奖,1985年获国家科技进步三等奖。从1989年起,他担任科技兴榆“1521”工程中飞播治沙造林大面积推广项目的主要技术负责人,5年累计完成飞播治沙造林种草159.3万亩。他主持的《治沙植被搜集引种及其生物学、生态学特性的研究》、《花棒、踏郎优良种(型)的选择和研究》、《飞播林地放牧利用技术》和《榆林沙区飞播造林种草技术推广》等项目,均达到了国内先进水平。还主持了国家“八五”重点攻关项目《毛乌素沙地生态经济型防护林体系的建设模式研究》,建设示范区27万亩,经济效益提高21.4%,达到国际先进水平;主持的“九五”科技攻关子专题《榆林毛乌素沙地荒漠化土地治理技术与示范》,根据毛乌素沙地沙丘与滩地环状分布的结构景观提出的“片圈面”治理新模式,率先提出了羊只舍饲圈养,使“圈”中经济效益提高了52.3%,“面”上植被盖度达到45.5-83.1%,“片”的经济效益提高了46.3%,这是半干旱农牧交错区防沙治沙的最根本模式,综合效益高、成效显著,在理论和实践上有创新。

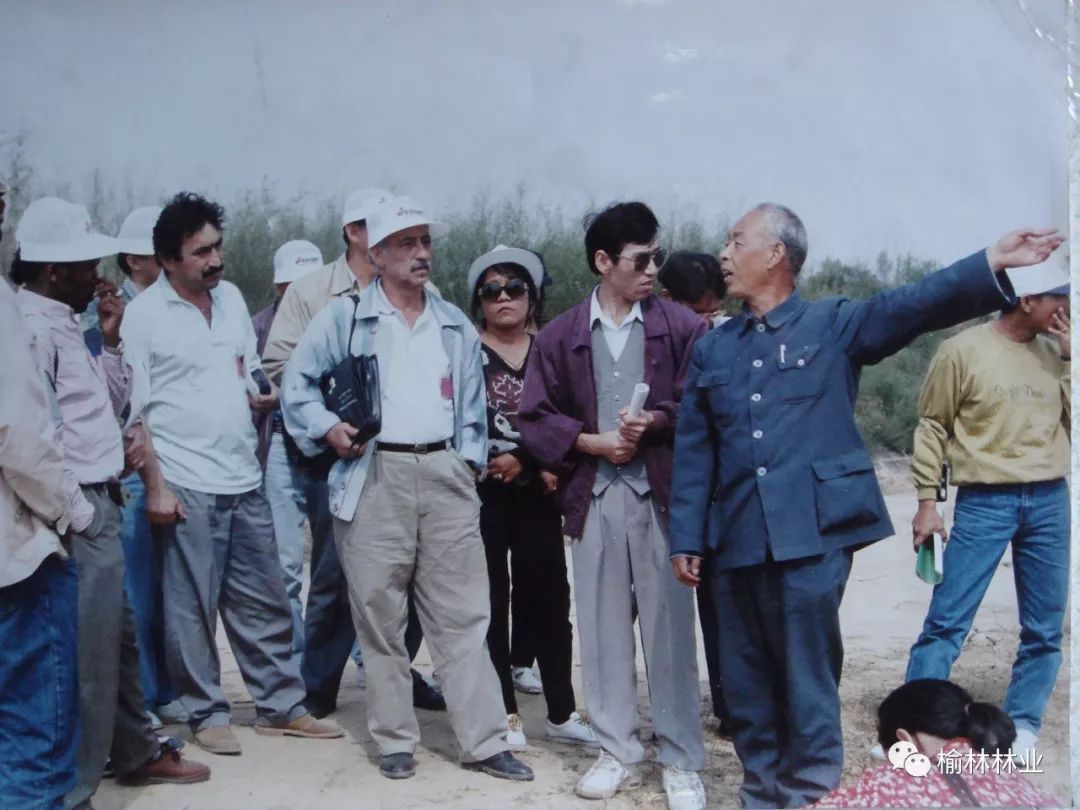

他先后在国内外11种刊物上发表《花棒、踏郎生物学和生态学特性及造林技术》、《榆林沙区飞播试验中几个技术问题的探讨》、《二十九年的榆林沙区飞播造林种草》等学术论文71篇,参与编写了《中国沙漠化治理》,起草完成了中华人民共和国林业行业标准LY/T1986-1996《飞播治沙技术要求》,由他主编的《中国飞播造林》被称为世界飞播治沙史的第一部专著。他还先后和三十多个国家和国内十个省(市)的专家学者进行联合研究,并多次在国际、国内学术研究会议上进行报告交流,为我国治沙事业走向世界作出了贡献。

他的科研贡献,多次受到国家、省部委的表彰奖励。1978年他参加了全国科学大会,1986年被人事部授予“中青年有突出贡献专家”, 1991年被全国绿化委员会、林业部、人事部授予“全国造林绿化劳动模范”,1996年被林业部、国家计委、财政部、民航总局、中国人民解放军空军授予“全国飞播造林先进个人”,1998年被联合国发展计划署授予防治荒漠化和干旱区造林“最佳实践奖”,2004年荣获国家林业局“林业科技贡献奖”。